|

彼の唇を度々くすぐる、それは夏の名前。

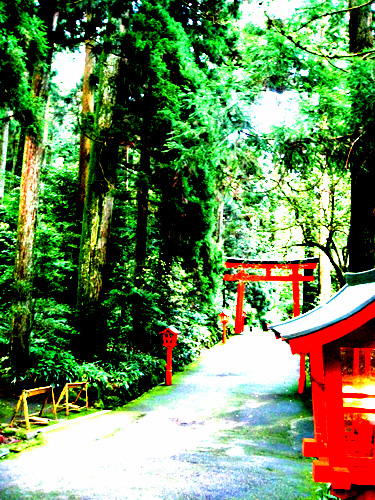

高校生活で初めての試験を目前に、教室の空気は何処か落ち着きが無い。 そんな中、昼休みの終わりに妙に機嫌良く席へ戻ってきた彼は、鼻歌を歌いながら椅子へ腰を落とした。 部活が無いからだろうか。 それとも、昼休みを共に過ごしている先輩と何か良い事があったのだろうか。 知りたいという欲望が湧き上がるが、そんな些細な事まで根掘り葉掘り聞かれるのは自分だったら嫌だから、ぐっと問いを呑み込み教科書へ視線を落とす。 本当に、御し難い。 依存も執着も嫌で、誰にも興味を持たないよう静かに生きてきた。もしもそれをしてしまえば、自分が果てなくのめり込み、失った瞬間に立ち上がれなくなる事など分かりきっていたから。 だというのに、揺さぶられてしまった心が抱えるこの想いは、どうすれば良いのやら。 常にぎりぎりの所で制御を失わずにいられるのは、彼自身が此方に踏み込んで来ず、自分自身も踏み込もうとしないこの距離があるからだろう。 「…先輩の体調は、良くなったのか?」 それでも堪えきれず、聞いてしまった。 昼休みに教室から姿を消す彼は、中庭で三年の先輩と昼食を共にしている。一度廊下ですれ違った事があるけれど、伸びた背筋と伏した睫毛の綺麗な女の人だった。 その人が、先日の昼休みに貧血で倒れてしまったそうだ。 同じ場に居た彼は保健室へ運び、放課後の部活中もキャプテンに断りを入れて様子を見に行っていた。 誰とでも満遍なく同じ距離をとる彼にしては珍しい行動に、驚いた。というか、正直に言うと、嫉妬で心臓が痛くなった。 本当に、良くない兆候だ。 いっそこの問いも無視してくれれば良いのにと思うのに、彼は決して僕の言葉を無碍にしない。 「うん、平気そう。迷惑掛けたお詫びにってスコーン貰ったけど、食べる?」 そう言って差し出されたのは、綺麗にラッピングされた包みに入ったスコーンだ。 美味しそうに焼けた色に食指は動くけれど、甘いものは得意ではなく辞退した。 そう?美味しいのに。くすくす笑って一つ摘み出した彼は、半分に割って齧り付く。 そしてもう半分を差し出してきて、それでも首を横に振ったら口の中に押し込まれた。 「…っむぐ」 「ね、美味しいでしょう?」 くすくす、くすくす。 親しい相手をからかって楽しむ笑いに、思わず口元を緩めそうになった。けれどここで甘い顔をしてしまえば、もっと激しくからかってくるのは分かりきっていたから、口角を維持しつつスコーンを咀嚼する。 甘さが控えめに焼いてある其れは、苦手な自分でも美味しいと思えるものだった。 「…あの先輩が作ったのか?」 「ううん。あの人の料理の腕は、家庭科室の歴史に名を残す程壊滅的だよ」 「……そうか」 「一緒に住んでる人が作ってくれたんだって」 其れ以上は深く聞いてはいけない気がして、そうか、と頷いて話を切る。 けれど彼は、うん、知れば知るほど面白い人だよ、と続けた。 「猫を手懐けてるみたい」 「…猫?」 「うん。警戒してるのに俺がじわじわ踏み込んでいくと少しずつそれに慣れて、でも踏み込みすぎると引っ掻いてくる。良い意味で純粋な人だから、色々教えるのが楽しい」 まるで恋する相手に想いを教え込むような、其れ。 再びじわりと痛んだ心臓は、聞き慣れた名前によって止めを打たれた。 「瑞夏にそっくり」 彼の恋する少女。彼の大事な女の子。 夏の名前は幾度も其の唇をくすぐり、辿り、愛おしく響く。 授業開始のチャイムと共に、地理の教師ががらがらと扉を開けて入ってくる。 其れを合図に、前を向き席へ戻った。耳を掠めたのは、誘いの言葉。 「一緒に帰ろ?近くの神社に連れて行って欲しいな」 あぁ、本当に、ずるい。 学校から駅へ向かう道すがら。 いつも歩く通りを少し逸れ、小道を進んで稲荷へと向かった。 「こんな道、あったんだね」 楽しそうに呟きながら、彼が後ろをついてくる。 夏に向かって走り出した季節は空をまだ明るいまま保ち、長い石段を上る間に汗をかかせる程だ。普段部活で散々運動をしているから大した疲労は無いけれど、じわりとした暑さが纏わり付くのはほんの少しだけ不快だった。 たん、と踵が最後の段を打つ。 石の鳥居の向こう、二匹の狐の間を抜けて広がるのは、季節外れの廃れた神社だ。境内に佇む沢山の小さな塚と狐達は静謐でけれどどこか不気味な気配を纏い、幾多の視線に曝された気分になった。 「…静かだ」 いつもの大通りを少しだけ逸れただけで、世界は変わる。 「うん。地元の神社に似ていて、嬉しい」 怖気づく自分の横をすり抜け、彼は慣れた仕草で手水舎へ歩み寄り手を清めた。 ぴしゃり。硬質な音が体温の上がった耳を打つ。吸い寄せられるように近付くと、隣に立った気配に気付いた彼は柄杓を持って体を少し屈めたまま此方を見上げた。 口元が、楽しそうに笑みを象る。 「えいっ」 「…っ」 左手に溜めた水を頬から口元に思い切り掛けられた。 「…っ燥一!」 突然の冷たさに揺れた体に、彼はくつくつ笑っている。 「はは、雪、驚きすぎだよ」 「…神社でそういう悪戯はよくないと思うが」 「ごめんごめん、怒らないで?」 はい、と柄杓を渡された。 憮然としたまま受け取り手を清めるが、隣で未だ笑い続ける彼に気を取られて仕方ない。 その様子がいつもと少し違う気がして、じっと横顔を見つめた。 白い頬は、それでも春に比べて日に焼けている。 触れたい。 粟立ち伸びそうになる指は、彼のものより貧相で細かった。それをぐっと握り締め、柄杓を元の場所へ戻す。 そして、 「っ!」 その顔に思い切り水を掛けてやった。 「ゆ、ゆき?」 いつもは細めて笑みを作る目が、丸く開かれて此方を向いている。 其れが小気味良くて、気分が高揚するのが分かった。そんな感情とは裏腹に、体は惰性で動く。鞄からハンカチを取り出し、ぺしりと彼の顔へ軽く投げてやった。 「…無理して笑わなくて良い」 勝手に零れた言葉に自分でも驚く。 けれど、そう、言ってみればその通りで、先ほどから彼は無理矢理いつも通り振舞っているように見えた。あぁ、だから変にはしゃいでいたのか。すとんと腑に落ちる。 神社は静けさを保っていた。 水を掛け、言ったまでは良い。その後の間が続かない。 仕方が無いので静かに視線を逸らし、そのまま社へと向かって歩いた。後ポケットから財布を取り出し中を覗くと、五円玉が二枚ある。 「…燥一?お賽銭は?」 振り向くと、彼はまだ手水舎に佇んでいた。 夕暮れを孕み始めた木々の闇に照らされて、ぽつり、置いてきぼりのようだ。渡したハンカチがやけに白くて、そのまま彼が溶け消えてしまうのではないかと不安になった。 「うん、するよ」 軽く返事をして漸く歩き出したその表情は、笑んでいる。ほんの少しだけ寂しそうに。 取り出した五円玉を一枚差し出すと、彼は黙って受け取った。二人で並び立ち、鈴を鳴らしてお参りをする間、沈黙に呑まれる。最後の一礼を終えゆっくりと上体を元に戻すと、彼は賽銭箱の裏を覗き込んでいた。 「…何をしているんだ?」 「ん?」 振り返り様に、ふわり、揺れた柔らかな髪。日に透けると茶色くなるけれど、今は漆黒に染まっている。 其れに縁取られ可笑しそうにくすくす笑むのは本物だ。 「瑞夏ともう一人の幼馴染が、よく隠れんぼをしてたんだけどね」 ほら、また。 唇が嬉しそうに紡ぐ夏の名前。もうすぐやって来る季節。 「いつも迷子になって、同じ神社のお賽銭箱の後ろで寝てた。迎えに行くのが、俺の役目」 「…そうか」 「うん。早く、迎えにいきたいな」 瞼が落ちる。 其の裏に彼の大事な女の子の姿がある事を知っているから、押し黙った。 そうするしかなかった。でなければ、焦げ付きそうな胸の内を全て晒してしまいそうで。 不毛な恋だと分かっている。叶うことのない想いだと知っている。女々しい自分に何度も嫌気が差し、それでも尚惹かれずにはいられない。 「ごめんね、雪。本当は、」 ゆるりと立ち上がった彼は、瞼を押し上げて真っ直ぐ此方を見据えた。 射抜かれたように動けなくなる。底の見えない褐色の眼。 「雪に声を掛けたのも、瑞夏に似ているからだったんだ」 ぱりん、と。 耳に響くのは踏みしめた枝の音だった。 それでも、冬の名前は彼の唇を愛おしげにはくすぐらない。 |