|

「知ってたよ」 そう告げれば、彼は驚いた顔をした。

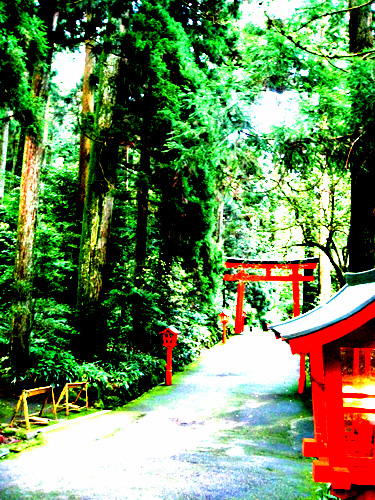

「最近さー俺ってすっごい世界狭いなって思うんだ」 「…そうか?」 友人も多くいるし、行動範囲も広い。そんな風には思わないが呟くように告げれば、うん、でもさ、と囁くような否定が返ってきた。 低い所を滑るように泳ぐ声。暗く燃える木々の緑がたちこめ、高い場所を隠しているせいだろうか。声は下に下に響いている。 石のベンチに並んで座ると、いつもより距離が近かった。頬を吐息が掠めるのではないか、と思わずにはいられない程の接近に、鼓動が走りそうな自分を哂う。 「基本的に、瑞夏が絡まないとモチベーションが上がらない」 「…惚気か?」 「ううん、違うよ。一番の欠点だと思ってる」 いつもは力強くボールを握る指が、頼りなく耳の裏を掻いた。参ったなぁ。そんな風に苦笑して、彼は空を仰ぐ。 「いつ居なくなるか分からないものに依存するなんて、人間として欠陥があると思わない?」 「…先輩が倒れて、不安になったのか?」 そう聞けば、普段は揺らぐことの無い瞳が軽く見開かれた。それはすぐ細まり、笑みを模る。図星だったようだ。嘘をついたり誤魔化そうとする時、彼がこの表情をするのは知っていた。 「雪って本当によく見てるよね。女の子が重い教材運び頼まれてると、何も言わないで先にやったりとか」 「…うるさい」 「あ、照れてるー」 「…今は燥一の話をしているんだ。茶化すなら帰る」 「ん、ごめん」 夏の気配を孕んだ風が吹く。木立の間をすり抜けるそれはほんの少しの熱を持っているものの、まだ涼やかだ。 この程度の接近で頬が染まりそうになるなんて、乙女でもあるまいし。心の中で毒づき、抜けていく風で火照りをやり過ごす。 彼は自身の思考に沈んでいるのか、こちらの様子には気付かないようだった。ほっとして、不自然にならない程度に俯く。 さわり。もう一度、木の枝が揺れた。 まるで合図だったように、彼は唇を開く。そして、空を仰いだまま、目を細めその先を睨んだ。 「さっきも言ったけどさ。雪に声を掛けたのは、瑞夏に似てたから」 「…ああ」 「ま…先輩に声を掛けたのも、同じ理由」 おかしいでしょ?茶化すように喉を震わせる彼は、けれどその瞳が笑っていない。 別に、と。言ったら彼は信じるだろうか。 「…知ってたよ」 「ん?」 聞き取れなかったらしい。彼は微かに首を傾げ、もう一度、と示した。 掠れそうになる声。深く息を吸って、そのまま一息に言ってしまう。 「…燥一が、僕やその先輩に瑞夏さんのことを重ねているのは、知ってる」 今度は大きく、彼の瞳が開かれた。 明確な線引きがあるのは最初から気付いていた。 笑い合い、じゃれ合う級友達の輪の中。その中心に近い場所に居るくせに、一定の場所から踏み込まないようにしていることに気付いたのは、確か四月中だった。 だから、自分に声を掛けてきたことに驚いたのだ。同じように、中庭で逢瀬を重ねる先輩の話を聞いた時も。 何の気まぐれかと思った。学校という狭い世界の中、ピラミッドの最下層にいる人間を哀れみ声を掛けることで優越を感じるのが趣味なのか、吐き気がするくらいの保護欲を持っているのか。 彼のペースに巻き込まれ、流されながらずっと探り続けた。その過程で好意を持ってしまったのは、予想外だったけれど。 辿り着いたのは、一人の女の子。 彼が大事だという、夏の名前を持つ彼女。 彼から聞く先輩の姿は、自分にひどく似ていた。自ら人に関わることのできない、内向的でその癖一人では生きていけない脆さを持つ弱い生き物。 偶然、同じような種類の人間に声を掛けたのか?そんな訳がない。その共通点こそが、恐らく理由。 そう気付いてから、ぽろりぽろりと零れるように語られる「瑞夏」の話の時、さりげなく質問をしてはどのような女の子なのか、探り続けた。 父親や兄を想って泣く幼い少女と自分が似ている、などおごがましいかもしれない。 けれど、家族と幼馴染、その中でしか上手に呼吸できないその少女は、自分と同じ種類の人間であることは確かだった。 だから。 彼の口からそうと聞いた時。 驚きはしなかった。思いの外、悲しかったけれど。 「あちゃー」 彼が唐突にあげた声に、驚いて思わず肩が震えた。 それを怯えや怒りの震えと勘違いされていなければ良いけれど。そう思いながらゆるりと瞬きを一つする。 彼は、ごめん、と言って掌で自身の目元を覆い、深く息を吐いた。 「一つだけ弁解したいんだけど、良い?」 「…ああ」 「きっかけはそうだったけど、今は違うよ。雪を雪として、先輩を先輩として、俺は好きだと思ってる」 雪のこと苛めた奴らに仕返ししたいとか言ってたのに、俺が一番駄目じゃんね。嘲笑が唇に刻まれる。 そんな彼の様子は初めて見るから、どうすれば良いか分からなかった。夏の名前の彼女だったら、どうするのだろう。屈託なく笑いながら、へこむなよと背中をばしばし叩くのだろうか。ばーか、と一蹴して手を繋ぐのだろうか。 彼の中で輝くその少女は、いつしか自分にとってもきらきらした存在となっていた。だから、つい求めてしまう。彼女だったらどうするのか。 けれど、そう考えたところで自分は自分にしかなれない。 この頭で考え出した言葉と行動を、示すしか無いのだ。 「…燥一」 「ん?」 「…僕は、そんなこと、気にしない」 だから気にするな、と。空気に溶かす。 俯いていた顔を上げ、こちらを向いた彼に首を傾げて見せる。 さわり、さわり。また風が吹き、長く伸びた前髪を浚った。枝葉の隙間から覗く茜色の空は、柔らかに目を刺す。 見上げる彼の髪は、夕暮れに晒されていつもの柔らかな色をほんの少しだけ取り戻していた。静謐な境内、世界はまるでここだけのようで。 そこまで考えて、本当に乙女か、と自分が可笑しくなった。 恋はただの人を詩人にするらしい。思わずふき出して、くすくす笑う。 その様子を、彼は驚いたように見ていた。 「…雪が笑った」 「……え?」 笑いを堪えてそう聞けば、石のベンチの上、ぐっと距離を詰められて前髪を掻き上げられた。 漏れそうになった驚きの声を口の中で噛み殺し、身を引く。けれど目の前にある彼の顔から逃れられる筈も無く、前髪という盾を取り払った状態で思い切り顔を合わせる状況に陥った。 「初めて見た。雪がそんなに笑うところっ」 掻き上げられた前髪が、そのままぐしゃぐしゃと混ぜされる。止めてくれ、そう言いかけたけれど、止まりそうにないから放っておいた。 先ほどまで落ち込んでいたのが嘘のようなはしゃぎようだ。 「…僕だって、面白いと思った時は笑う」 自分が彼を笑わせることができた。そんな些細なことが嬉しくて、照れを隠す為に慌てて瞼を落とす。 内側でそんな葛藤と戦っているのに、彼は気付かずにうっそだーと笑みを深めた。 「大爆笑してる雪とか想像つかない!」 「…失礼な」 「えー雪かわいー前髪短くしてもっと笑ってれば良いのに!」 「…この歳になって今更変えるのは面倒」 「勿体無いなぁ」 漸く満足したらしく、少し骨っぽい掌が離れていった。名残惜しいと思いつつ、引止めはしない。 「…燥一は、意外と単純」 「ん?なんで?」 「…さっきまでへこんでた癖に、もうはしゃいでる」 「う。前向きなんだよ」 「…うん。そうだな」 そろそろ帰ろっか。 誤魔化すようにそう言って立ち上がり伸びをする彼の背中を、ひたと見詰めた。 あぁ、いけない。溺れている。 「…なあ、燥一」 「んー?」 振り返らない。 柔らかな夕焼け空の下、彼の姿は猫のようだ。 「…そんなお前が好きだよ」 溺れて沈んでしまう前に、吐き出してしまえ。 そうして拒絶されれば、否が応でも自力で浮き上がるしかなくなる。 ぐしゃぐしゃにされた髪を左手で撫で付けた。 開けた視界を隠すよう、長い前髪を下ろして。 それをしながら、視線は逸らさなかった。ぴたりと動きを止めた肩。けれど不意に、ゆっくりと、こちらを振り返り始める。 後に何か未知のものがあり、見たくは無いけれど警戒の為に確認をする。そんな猫の動きだ。 再び大きく見開かれた瞳に、茜色が混じった。あぁ、綺麗だ。なんて暢気に考えていられるのは、言ってしまえばもう関わることなど無いと疑っていないからで。 まだ世界に音は戻らない。二人だけの場。 吸い付くように視線が合う。ぴたり。 せめて、最後くらい。 そう思って、精一杯、僕は笑ってみせた。 |